您现在的位置是: 主页 > 品牌界 >

宗庆后之后...

来源: 2025-08-06 阅读:1558

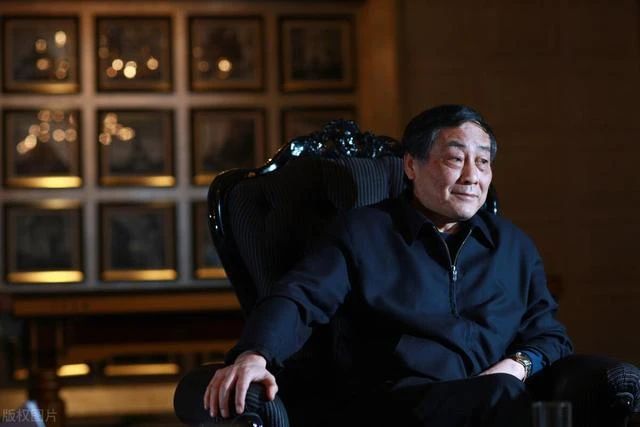

提要 在商业社会的叙事惯性中,宗庆后曾是一位极具标志性的中国企业家。然而,一场突如其来的“遗产风波”撕开了这位昔日“中国首富”人设的面纱,也让人们重新思考,品牌与企业家的真实边界。

『品牌界』 在商业社会的叙事惯性中,宗庆后曾是一位极具标志性的中国企业家。他白手起家,将娃哈哈打造为国民品牌,其“简朴、爱国、一生只爱一人”的个人形象,更是长期被媒体与公众奉为典范。然而,2025年7月,一场突如其来的“遗产风波”撕开了这位昔日“中国首富”人设的面纱,也让人们重新思考,品牌与企业家的真实边界。

“娃哈哈公主”被告

巨额遗产引发诉讼

据公开媒体报道,三位署名为“宗继昌、宗婕莉、宗继盛”的起诉人近日起诉宗庆后的独生女宗馥莉,要求冻结其控制下的汇丰银行账户内高达18亿美元的资产,并追索宗庆后曾承诺的21亿美元信托权益。原告称为宗庆后的非婚生子女。随着信息被不断披露,公众舆论迅速发酵,关键词如“富豪私生子”、“美籍身份”、“海外信托”冲上热搜,也让宗庆后一生塑造的“干净、务实、无争”的公众形象受到空前挑战。

但在舆论喧哗背后,更深的议题其实才刚刚展开。

人设经济的双刃剑

在社交媒体时代,公众人物几乎都难以逃脱“人设”的桎梏。人设本是对复杂个体的简化,但一旦与“国民品牌”绑定,便会被无限放大、强化,直至成为某种集体认知的投射。

宗庆后的人设——爱国企业家、节俭长者、为女儿让位的好父亲——正是在这样的文化语境中不断固化。但真实的人生往往远比故事更复杂。非婚生子女的现身,让公众意识到他们喜爱并信任的企业家形象,也可能只是时代造就的片面投影。

“不要迷信任何人设”,这句话如今不仅适用于娱乐圈,也适用于企业界,尤其是在创始人强人格主导的民营企业。

接班难题

不是宗家的问题,是时代的问题

比人设崩塌更值得深思的,是宗庆后身后娃哈哈的未来——这是一道几乎所有中国一代民营企业都在面对的考题。

宗庆后1945年出生,1987年创办娃哈哈,靠低价饮料和强执行力,在改革开放大潮中逆流而上,打造出一个营收超700亿元的饮品帝国。但他的成功不可复制,时代红利、政策土壤和市场机会的窗口期早已过去。如今的宗馥莉,无论多有意愿或能力,都必须面对一个结构性困境:时代变了,娃哈哈的增长模式也要随之进化。

更何况,娃哈哈至今仍是一家带有“集体所有制”色彩的企业,其大股东为地方国资平台——杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司,持股达46%。宗家的实际话语权并不绝对。“公私边界”模糊不清,在创始人离世后也容易成为权力与控制的灰色地带。

如今,面对遗产纠纷的压力和公众质疑的浪潮,杭州地方国资部门已公开表态,成立专班介入调查。这不仅意味着宗家的“家事”走向“公事”,也预示着娃哈哈未来可能进入更规范化、公众化的治理阶段。

品牌信任的回归

不是看人设,而是看产品

对于消费者而言,这场遗产风波或许是一场认知上的“幻灭”,但也可能是一种警醒——品牌从来不应依赖于某一个“人”的个人光环。一个好品牌的生命力,来源于其产品的真实价值与持久品质,而非创始人的人生叙事。

宗庆后的确是一位影响力巨大的企业家,但他最值得被记住的,不是“爱国”、“节俭”这些高光词汇,而是他打造出娃哈哈这个品牌,并让无数中国家庭习惯于拧开那瓶熟悉的矿泉水。

也因此,无论宗家的纷争如何演化,市场终将回归到理性判断:娃哈哈的产品是否依然具有竞争力?能否持续创新?是否能够吸引新一代消费者?这些问题的答案,才决定品牌的未来走向。

一个时代的终章,

一家企业的新篇?

宗庆后的离去,是娃哈哈时代的终章;而如今的风波,是品牌必须面对的现实考验。人设可以崩塌,舆论可以起伏,但企业要继续走下去,唯有靠“真材实料”的产品、制度健全的治理、以及适应时代的进化。

对于所有关注品牌的观察者而言,这场风波不是“八卦”,而是一次深刻的品牌哲学启示:一个品牌的强大,不能建立在某个人设上,而应建立在对市场的理解、对用户的承诺和对长期主义的坚守之上。这里是品牌界,欢迎「订阅」。

在这里品读中国。品牌界的原创内容主张:「人物」品牌背后的创造者;「方法」品牌的真实生长路径;「文化」品牌与中国的关系;「趋势」站在风口看品牌的未来。商业合作微信:YosePaul