您现在的位置是: 主页 > 品牌界 >

另外一个角度看少林!

来源: 2025-08-07 阅读:1116

提要这座位于河南嵩山脚下的古寺,已经从传统宗教场所变身成了一个全球闻名的文化品牌。

『品牌界』 当你听到“少林寺”这三个字时,脑海里是不是马上浮现出:功夫、光头和尚、飞檐走壁、金钟罩铁布衫……这些印象其实并非偶然,而是少林寺精心打造出来的“文化符号”。

这座位于河南嵩山脚下的古寺,已经从传统宗教场所变身成了一个全球闻名的文化品牌。它的成功,并不是靠运气,而是靠现代化的品牌思维和长期的文化运营。

今天,各种信息满天飞,我们不谈别的,就单从品牌的角度来谈谈少林寺是怎么走上这条“文化出海”之路的。

会讲故事,才有品牌的“灵魂”

如果说一个好品牌要有“灵魂”,那么少林寺的灵魂,就是它不断讲述的那些故事。

这些故事不只是武打片里的桥段,而是一套完整的文化体系:少林功夫的传奇、少林寺的千年历史、禅宗的哲理智慧等等……

比如,电影《少林寺》的热映让“李连杰+少林功夫”的组合成为80后一代的集体记忆。而少林寺没有停留在“被拍”的阶段,而是顺势抓住机会,主动传播自己故事。

这些内容,构建了少林寺品牌的“精神锚点”——有情绪、有文化、有故事、有记忆点。这比广告更有说服力,也比打价格战更持久。

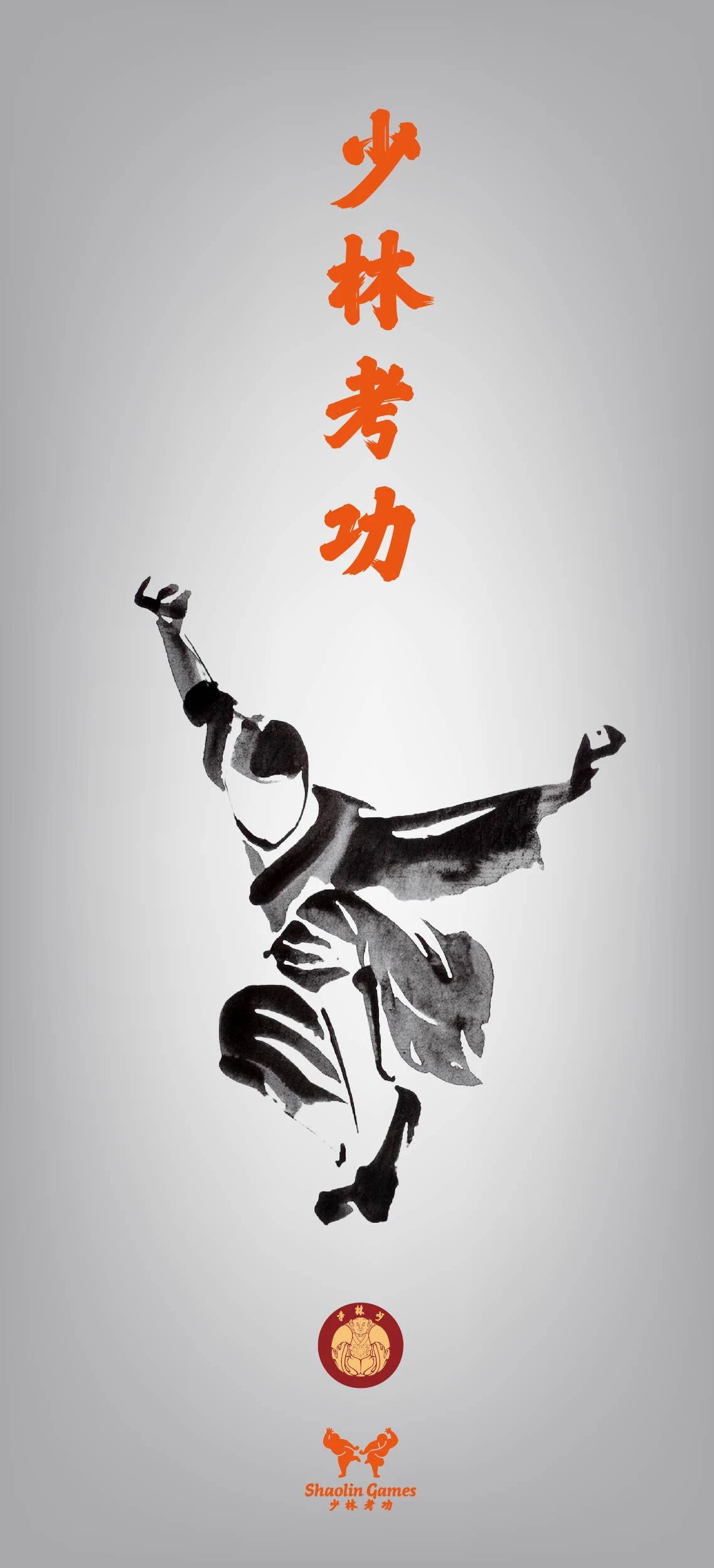

打造独特形象,一眼就能认出来

我们说“品牌要有识别度”,少林寺在视觉层面的表达,也做得非常扎实。一说到少林寺,大家马上会想到的几个关键词:光头僧人、僧袍、功夫动作、寺庙建筑、晨钟暮鼓……这就是“符号化表达”的力量。

尤其是“功夫僧”的形象,已经成为国际舞台上的文化IP。外国人也许不懂中国历史、不知道《金刚经》,但看到一群僧人排阵比划功夫,就会说:“这是少林!”

这种视觉冲击力,不仅强化了品牌认知,也提升了传播效率。

一句话:在品牌传播里,“好看”就是“好卖”。

多元变现,不靠“烧香吃斋”

你可能想不到,少林寺其实也是个生意头脑很清晰的IP玩家。

少林寺干了这些事:在全球巡演“功夫秀”,打造“东方文化秀场”;在多个国家开设少林武术学校,功夫成为“体育课”;推出文创产品,甚至授权少林功夫的影视、动漫、游戏开发;联合旅游公司,打造少林文化禅修营、功夫体验之旅;与国内文旅项目合作,办少林功夫表演城、功夫小镇。

从内容到体验,从演出到旅游,从教育到文创,少林寺已经变成了一个完整的文化产业链。而且它并没有被“世俗化”的争议绊倒,反而让“文化IP+产业转化”成为自己最具竞争力的商业模式。

少林寺带来的品牌启示

看完少林寺的操作,我们发现它不仅是一座寺庙,更像是一个文化公司。它给品牌界带来几点启发:

1. 文化,是品牌最深的底色

一个真正走得远的品牌,必须有文化的支撑。少林寺之所以能在全球赢得认同,是因为它背后有一整套东方文化哲学,而不仅仅是几个拳脚动作。没有文化根基的品牌,就像没有灵魂的躯壳,走不远、站不稳。

2. 不“讨好”,反而更出圈

很多品牌在走向国际时,会陷入“要迎合西方口味”的误区。而少林寺却恰恰相反——它坚持自己的“少林范儿”。

功夫依然是功夫,僧袍依然是僧袍,禅修依然是禅宗语境。越是“原汁原味”,越能形成差异化,越容易吸引全球用户的兴趣。

世界想要看到的,是一个真实的中国文化,而不是一个改头换面的版本。

3. IP不是情怀,而是系统工程

少林寺让我们看到,文化不是只能在书里、在庙里,而是可以用商业化方式推广到世界每个角落。用系统的思维、多元的渠道,把“IP”从概念做成现实,把“文化认同”变成“商业变现”。

我们总说,中国品牌要出海、要走得远,但其实出海的关键不只是技术、价格或资本,而是:有没有自己的文化认同,有没有讲好自己的故事。这里是品牌界,欢迎「关注」。

在这里品读:「人物」品牌背后的创造者;「方法」品牌的真实生长路径;「文化」品牌与中国的关系;「趋势」站在风口看品牌的未来。商业合作微信:YosePaul