您现在的位置是: 主页 > 传鉴大赏™ > 传鉴非遗大賞 >

非遗“活”化:数字时代的文化觉醒与创意破局

来源: 2025-08-28 阅读:1270

提要如今,中国非遗不再只是传统文化的标签,而成为国际大牌争相合作的文化金矿。

当非遗走进滑板、丝巾与AR游戏,当一首中英粤混唱的Rap讲述醒狮精神,我们正在见证:非遗,正在以全新的方式“活”起来。

在深圳举行的第十五届文博会上,一批以非物质文化遗产为艺术原型、融合科技与创意的产品集中亮相:从印有舞狮图案的潮流滑板,到可交互的非遗AR游戏,再到可DIY设计的敦煌丝巾……它们不仅展示了中华非遗技艺的传承力,更体现了在数字经济背景下,非遗与新技术、新设计、新传播之间正在发生的化学反应。

国潮赋能,非遗化身创意IP

“醒狮虽传统,但不等于老旧。”以佛山醒狮为灵感打造的IP形象“狮王阿醒”近年来迅速“破圈”,不仅推出了潮流服饰、滑板周边,还将登上大银幕。而一首围绕醒狮精神创作的中英粤Rap歌曲《醒》,更是在年轻人中刷屏。

这正是非遗IP化、潮流化的鲜活例子。其背后的品牌方希望,以更国际化的设计语言和更年轻的文化方式,让传统技艺不再只是“被参观”,而是“被热爱”。

四川泸州的分水油纸伞也正走在一条产品创新与线上传播融合的路上。国家级非遗传承人毕六福通过短视频、直播、电商等渠道,已将一个人坚守的手艺,发展到近20家工坊的产业链,每日网络销售额超2万元。非遗产品开始真正进入大众消费生活。

打破“次元壁”,非遗走进新场景

在文博会非遗展馆中,记者发现:曾经“高冷”的非遗正不断打破“次元壁”——与动漫、电影、潮玩联动,与游戏、数字媒介交融。基于榫卯技艺打造的解谜游戏《第五大发明》,获得了国际移动游戏大奖;陶艺、刺绣、编织等传统手艺,则以展览、工作坊的形式走进书店、商场与新消费空间。

“文化不是被供奉的物件,而是可以互动的生活方式。”在消费逻辑与文化表达不断融合的今天,非遗的价值不仅在“保护”,更在“激活”。

坚守与挑战并存:非遗仍需新“解法”

当然,非遗的发展也并非一帆风顺。在皮影戏、瑶绣等传统技艺的展区,依然可以听到许多传承人坦言“喜忧参半”。工序繁复、传承人减少、市场受限、收入微薄……这些现实困境提醒我们:非遗的未来,不只靠热爱,更要靠系统的支持与创新的路径。

数字转型,是传承也是再造

非遗的“数字化”不是单纯上网或转售,而是一种文化再造。通过数字技术提炼出符号与美学精髓,开发出适应当代人审美与消费习惯的创意产品,是连接过去与未来的桥梁。

同时,创新不应成为对传统的“消费”。中国艺术研究院研究员李荣启提醒:非遗的创新不能脱离其精神内核,要“在鉴别中创新,在创新中传承”。

让非遗真正走进未来生活

非遗的未来,不仅在文博会的舞台上,更在一块帆布包、一次短视频、一个手作体验中。在Z世代崛起、国潮文化兴盛的今天,非遗不只是文化遗产,更是一种表达生活态度的“活态语言”。

它需要新的“话语体系”——以数字化、品牌化、市场化为路径,用年轻人懂的方式,讲非遗的故事。同时也需要一种温柔的坚持:对手艺、对匠心、对文化根脉的敬重与理解。

这是非遗的挑战,也是属于这个时代的机会。

传鉴大赏是IAI传鉴国际广告奖体系中的成员之一,致力于成为彰显创新力、文化力与品牌力的平台,成为连接文化创意与社会价值之间的桥梁,记录中国文化的风向与创新趋势的新生力量。 版权所有©2025传鉴国际 010-65462208。

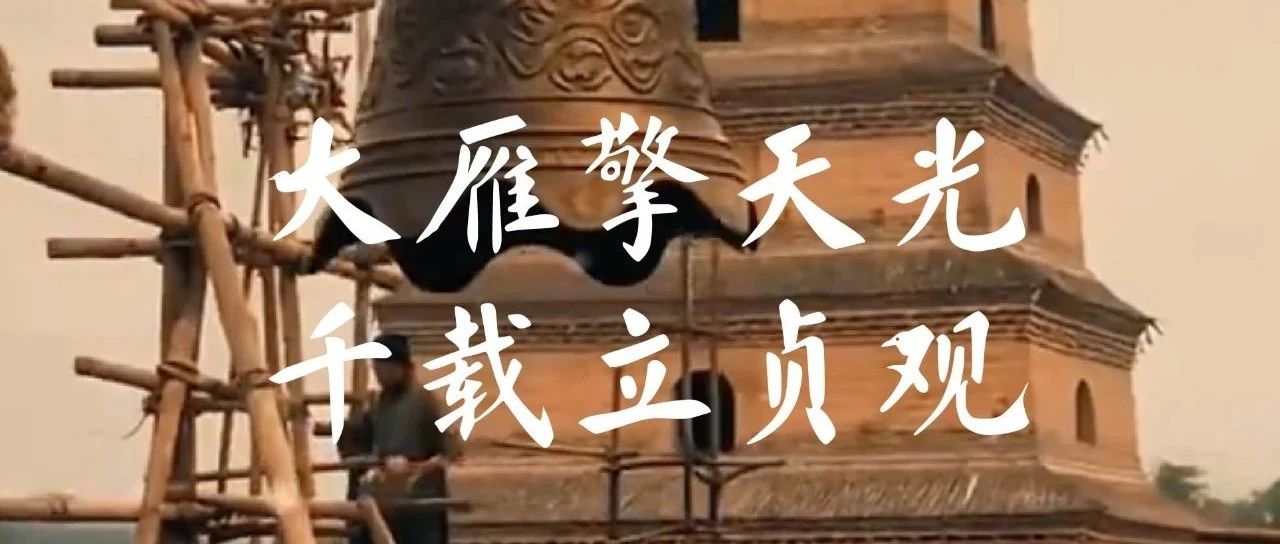

下一篇:盛世长安,梦回唐朝!