您现在的位置是: 主页 > 读懂县域 >

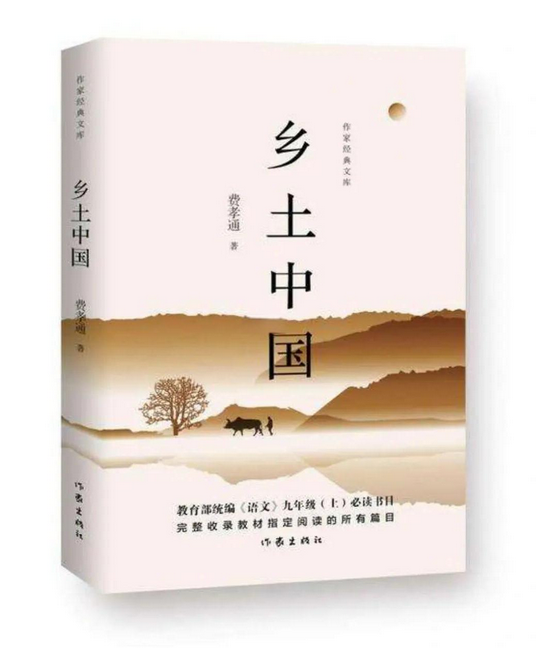

乡土中国:理解中国人的乡土情怀

来源: 2025-08-22 阅读:1447

提要让我们以乡土为基,以文化为魂,以品牌为器,在城乡中国的共同图景中,写出属于每一个地方的独特表达。

|“读书不能就易避难……年轻时应当读一些可能超过自己能力的经典,是一种挑战。”

——《乡土中国》导言

在这个公众号启用后的这段时间,我翻开了《乡土中国》,这本在时代激流中愈加显现深度的书,带着对“乡”的亲切,对“土”的记忆,一页页回望中国社会最根本的精神地基。与其说是读书,不如说是一场回归之旅,是对我们自身与这片土地血脉关联的重新认识。

《乡土中国》是社会学家费孝通先生的代表作,基于他在江苏吴江一带做的“江村调查”所形成的学术思考,由14篇论文构成。表面上它谈的是中国农村,但本质上是在探寻一种支撑中国社会稳定、有机延续数千年的文化逻辑。

费先生说,中国乡村社会不是“落后”,而是“另一种秩序”的存在。在这种秩序中,“差序格局”“礼治传统”“熟人社会”“长老统治”等概念构成了乡土中国的治理底盘,也构建了我们文化性格的深层密码。

放到今天来看,你会惊讶地发现,许多看似现代的问题——基层治理难以落地、农村青壮年外流、乡村集体缺乏凝聚力、农民文化自信不足,其根源往往仍能在书中找到线索。比如在一个村庄的老人不再“有威信”、族群观念开始瓦解、村庄节庆活动淡化以后,很多基层问题其实是文化问题、认同问题而不是单纯的资源问题。

在费孝通看来,土地对农民来说不仅是生产资料,更是生活意义的载体,是连接亲族网络、社会秩序与身份认同的核心纽带。

即使今天很多人已不靠土地生活,但对故乡的情感依旧根深蒂固。春节返乡、村口晒太阳、祭祖扫墓、乡音乡菜,都是乡土情怀的现代折射。即使身在城市,我们仍对“老家”有一种说不清的亲近。这种感情,不只是情绪,更是一种身份归属感,是“我从哪里来”的文化认同。

“大城市容得下身体,小乡村安放的是灵魂。” 在城市生活节奏日益加快的今天,“慢、稳、熟”的乡土节奏反而成为很多人内心的归宿。

这也解释了为何近年来“返乡创业”“民宿回潮”“新农人”不断兴起。不是他们恋旧,而是他们意识到,在熟人关系、文化传承和社会秩序紧密交织的乡土系统里,依然蕴藏着丰富的文化资源与社会资本。

在城乡融合发展的时代背景下,许多地方都在探索如何从“农业大县”走向“品牌强县”。比如山东寿光将“蔬菜”种出了国家级农业品牌,江西婺源把“最美乡村”变成吸引高端游客的文化标签,浙江桐庐借“快递之乡”布局数字乡村经济——这些成功案例背后,其实都是一种新的“乡土表达”。

这些县域没有抛弃传统,而是从乡土文化中寻找资源:民俗、风景、技艺、农耕、集市、村规……统统变成现代化叙事的一部分。品牌,是对乡土记忆的再组织、再表达、再传播。

这正是“域牌”所倡导的路径:以本地文化为根、以视觉系统为表、以治理能力为核、以集体认同为魂。

乡村不是现代化的“落后尾巴”,而是现代中国不可或缺的组成部分。没有乡土的中国,是没有根的现代化。

我们今年开始发起的「读懂县域·赏味中国」,通过走进具有代表性的县域,观察与记录县域发展的真实现场。我们越来越清晰地看到:那些真正走在前列的地方,无一不是在“唤醒乡土认同”与“激活文化记忆”上下了大力气。

在浙江安吉,作为“两山理论”发源地,这里不仅让“绿水青山”成为现实中的“金山银山”,更以系统性的生态文明建设实践,推动“美丽乡村”与“未来乡村”深度融合。安吉不只是将生态优势变现为文旅资源与产业价值,更重要的是,它在打造县域品牌的过程中,持续唤醒乡土认同与文化归属感。

在安吉余村,当地不仅保留原生态的山水风貌,还通过乡村记忆馆、乡贤讲堂、非遗工坊等形式,将村落历史、文化传承与现代生活有机连接,让村民参与到地方记忆的重建与传播中。安吉还积极推动地方文化IP的系统化打造,从竹艺到白茶,从生态节庆到文旅演艺,让传统生活方式成为现代人向往的生活图景,激活了一种跨代际的文化情感与认同。通过这一系列举措,安吉不仅构建了具辨识度的县域品牌形象,更让“安吉经验”成为全国县域品牌建设与文化复兴的重要样本。

湖北嘉鱼则依托“鱼米之乡”的文化基因与长江文化的滋养,在汉阳湖畔打造“稻虾共生”生态经济,以野藕、莲花等特色产业串联农业与旅游产业,推动农旅融合新业态。同时,嘉鱼县深度挖掘本地渔鼓、剪纸、采莲等非遗技艺与乡土风俗,通过文旅节庆、文化进校园、非遗进景区等方式,唤醒了人们对水乡生活的记忆与情感共鸣,激发出浓厚的乡土认同感。在这一过程中,嘉鱼不仅让文化“活”起来,也让乡村“热”起来,走出了一条文化带动产业、产业反哺乡村的发展新路。

今年春天,我们的IP内容:「读懂县域·赏味中国」走进了山东曹县。这个曾被贴上“网红制造地”标签的县城,正在完成从“流量现象”到“文化现象”的跃迁。我们看到,汉服成为曹县年轻人的身份表达,传统非遗技艺焕新为可售卖、可体验、可分享的生活方式。正是对“我是谁”“我从何处来”的重新追问,让曹县的文化产业真正站上了内容与产业共振的台阶。

曹县不是孤例,而是一种趋势的代表。它向我们展示:当县域能够找到自己的文化母体,并将其与现代需求有效对接,就能在“认同”中创造价值,在“本地”中链接世界。

我们相信,读懂县域,才能读懂中国;赏味县域,才能品味当下。在“县域中国”的新时代叙事中,我们愿与更多地方同行,共同探寻那些被时间埋藏、正被重新唤醒的文化自信。

这一切说明:如果一个地方不讲自己的故事、不尊重自己的文化、不凝聚自己的认同,它就很难真正发展出长期有效的竞争力。

今天我们讲“城乡融合发展”,不仅是“人下乡、钱下乡”,更关键是“文化下乡”“身份回归”。乡村振兴不仅要有产业支撑,更要有文化共鸣;城乡共生不仅是空间格局的打通,更是精神地图的融合;区域治理不仅是资源配置的优化,更要激发乡土内生的自我治理能力。

而《乡土中国》之所以如此耐读,是因为它打通了社会、文化与治理的底层逻辑。它让我们看到,所谓城乡融合、区域协同,并不是城乡“你强我弱”的一元格局,而是各自找回本位,实现双向奔赴的过程。

经典之所以成为经典,是因为它总能在历史与现实之间架起一座桥。

《乡土中国》不是过去的化石,而是现实的镜子;它不是要我们留在过去,而是提醒我们不要丢掉那片“来路的土地”。

“域牌”的使命,正是在这片土地上重新建构身份认同、文化语言与未来路径——不是照搬城市化模板,而是基于乡土文脉,走出自己的现代化节奏。

在这个不断变化的世界中,唯有根深,才能叶茂。让我们以乡土为基,以文化为魂,以品牌为器,在城乡中国的共同图景中,写出属于每一个地方的独特表达。

这里是“域牌”,欢迎关注。

域牌公众号,一个关注县域经济、区域品牌、城乡融合、乡土表达的平台。原创内容主张:「解读域牌思想」、「记录县域实践」、「关注城乡融合」、「推动域牌共建」。联络咨询:creatup@foxmail.com 010-65462208